warum Teamfortbildungen?

Die Digitalisierung hat einen tiefgreifenden Einfluss auf unseren Alltag und auch auf das Bildungssystem. Schulen müssen sich kontinuierlich weiter entwickeln, um den gesellschaftlichen und beruflichen Anforderungen gerecht werden zu können.

Eine erfolgreiche Integration von digitalen Technologien (insbesondere künstliche Intelligenz) in den Arbeitsalltag von Pflegeschulen erfordert neben dem Einsatz von Geräten und Software auch Schulungen und Fortbildungen von Lehrkräften. Nur wenn der Einsatz solcher Technologien für das Lehren und Lernen didaktisch begründet werden kann, entsteht ein Nutzen für alle Beteiligten.

Hier nun für ein Team von Lehrenden und ggf. Praxisanleitern folgende Unterstützungs- und Fortbildungsangebote …

Es gibt viele Gründe für die Einführung der digitalen Schule. Hier sind einige wichtige Aspekte:

- Individualisierung des Lernens: Digitale Technologien ermöglichen es Lehrern, den Unterricht besser auf die individuellen Bedürfnisse der Auszubildenden anzupassen. Durch personalisierte Lernpläne können Auszubildende in ihrem eigenen Tempo arbeiten und ihre Stärken und Schwächen besser erkennen.

- Flexibilität und Zugänglichkeit: Digitale Lernmittel ermöglichen einen flexiblen Zugang zu Bildungsinhalten. Auszubildende können von verschiedenen Orten aus auf Lernmaterialien zugreifen (z.B. in Praxiseinsätzen)

- Förderung von Medienkompetenz: Die digitale Schule fördert die Entwicklung von Medienkompetenz bei Auszubildenden. Der Umgang mit verschiedenen digitalen Werkzeugen, Anwendungen und Medien wird zu einer wichtigen Fähigkeit in der heutigen digitalen Gesellschaft.

- Effizienzsteigerung für Lehrende: Digitale Technologien können den Lehrenden administrative Aufgaben abnehmen, wie zum Beispiel die automatisierte Bewertung von Tests und die Verwaltung von Lernfortschritten. Dies ermöglicht es Lehrenden, sich stärker auf pädagogische Aspekte zu konzentrieren.

- Interaktiver Unterricht: Durch den Einsatz von interaktiven Medien, E-Learning-Plattformen und digitalen Werkzeugen kann der Unterricht ansprechender und interaktiver gestaltet werden. Dies fördert die Beteiligung der Auszubildenden und steigert das Interesse am Lernen.

- Vielfältige Lernmaterialien: Digitale Schulen ermöglichen den Zugang zu einer breiten Palette von Lernmaterialien, einschließlich interaktiver Simulationen, Videos, Online-Kurse und multimedialem Lehrmaterial, die den Lernprozess bereichern können.

- Umweltaspekte: Digitale Schulen können dazu beitragen, den Verbrauch von Papier zu reduzieren und somit einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Um die Vorteile der digitalen Schule optimal zu nutzen, ist es jedoch wichtig, dass Lehrende entsprechende Fortbildungen erhalten und eine sinnvolle Integration digitaler Technologien in den Unterricht erfolgt.

Für eine erfolgreiche digitale Schule gibt es verschiedene Elemente, die berücksichtigt werden sollten. Hier sind einige wichtige Aspekte:

- Infrastruktur: Sorgen Sie für eine zuverlässige und leistungsfähige IT-Infrastruktur, einschließlich schnellem Internetzugang, ausreichender Anzahl von Computern oder Tablets sowie guter Netzwerkausstattung.

- Hardware und Software: Stellen Sie sicher, dass die Schule über moderne Computer, Tablets und andere Geräte verfügt. Wählen Sie geeignete Software aus, die den Unterricht und die Verwaltung unterstützt.

- Digitale Lehrmittel: Integrieren Sie digitale Lehrmittel, wie interaktive Lernplattformen (z.B. moodle), E-Books und multimediale Inhalte (z.B. cne Thieme), um den Unterricht ansprechender zu gestalten.

- Lehrendenfortbildung: Fortbildungen für Lehreende sind entscheidend, damit sie effektiv digitale Tools im Unterricht einsetzen können. Schulungen zu E-Learning, Blended Learning und anderen E-Tools sind hier besonders wichtig.

- Lernendenschulung: Sorgen Sie in ihrem Curriculum für Schulungen der Teilnehmer zur Nutzung von digitalen Medien. So sollten nicht nur Grundkenntnisse zur Computer-, Tablet- und Handynutzung sichergestellt werden. Vielmehr sind auch skills zu verschiedenen häufig genutzten Tools wie moodle, taskcards, whiteboard u.a. eine wichtige Voraussetzungen zum Gelingen der Lernprozesse

- Lernmanagement-Systeme: Implementieren Sie ein Lernmanagement-Systeme wie moodle, um den Unterricht zu organisieren, Aufgaben zu verwalten und die Kommunikation zwischen Lehrenden, Azubis und Praxisanleitern zu verbessern.

- Datenschutz und Sicherheit: Achten Sie darauf, dass Datenschutzbestimmungen eingehalten werden und Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit persönlichen Daten der Auszubildenden und Lehrenden getroffen werden.

- Barrierefreiheit: Stellen Sie sicher, dass digitale Inhalte barrierefrei sind, um die Teilhabe aller Auszubildenden zu gewährleisten.

- Zusammenarbeit mit Praxisanleitern: Bauen Sie eine gute Kommunikation und Zusammenarbeit mit KollegInnen/Team wie auch mit den Verantwortlichen in der Praxis auf.

- Regelmäßige Evaluierung: Überprüfen Sie regelmäßig die Effektivität der digitalen Infrastruktur und passen Sie diese bei Bedarf an.

- Finanzierung: Planen Sie ausreichende Budgets für die Anschaffung von Hardware, Software und Schulungen – auch für die Zunkunft ein.

Diese Elemente können als Grundlage dienen, um eine erfolgreiche digitale Pflegeschule zu schaffen. Es ist wichtig, dass alle Beteiligten – Lehrende, Auszubildende, Praxisverantwortliche und Träger– in den Prozess einbezogen werden.

Die digitale Infrastruktur einer Pflegeschule sollte darauf ausgerichtet sein, den Lehrenden und Auszubildenden ein effektives und sicheres Lernumfeld zu bieten. Hier sind einige Schlüsselelemente, die in einer digitalen Pflegeschule berücksichtigt werden sollten:

- Leistungsfähiges Netzwerk: Ein zuverlässiges und leistungsfähiges Netzwerk ist entscheidend, um eine schnelle Internetverbindung für Lehrer und Auszubildende sicherzustellen. Dies ermöglicht einen reibungslosen Zugriff auf digitale Ressourcen und Online-Plattformen.

- Hardware: Bereitstellung von ausreichender Hardware, einschließlich Computer, Laptops, Tablets und anderen Geräten, um den Lehrern und Auszubildenden den Zugang zu digitalen Lernmaterialien zu ermöglichen.

- Software und Lernplattformen: Die Auswahl von geeigneter Software und Lernplattformen (z.B. moodle), die den Unterricht unterstützen, Aufgaben verwalten und die Interaktion zwischen Lehrern und Auszubildenden erleichtern. Dies kann auch die Implementierung von Lernmanagement-Systemen (LMS) einschließen.

- Interaktive Whiteboards oder Displays: Die Integration von interaktiven Whiteboards oder Displays ermöglicht eine effektivere Präsentation von Lehrinhalten und fördert die Interaktivität im Klassenzimmer.

- Digitale Bibliothek: Der Zugang zu einer digitalen Bibliothek mit E-Books, Fachartikeln und anderen digitalen Ressourcen (z.B. Thieme cne) unterstützt die Auszubildenden bei der Recherche und Vertiefung ihres Wissens.

- Video- und Audiogeräte: Die Bereitstellung von Video- und Audiogeräten ermöglicht die Integration und Erstellung von Multimedia-Inhalten, Videokonferenzen und Podcasts in den Unterricht.

- Sicherheitsmaßnahmen: Implementierung von Sicherheitsmaßnahmen, um die Privatsphäre und Daten der Auszubildenden zu schützen. Dies umfasst den Schutz vor Cyberbedrohungen und die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen.

- Schulungsressourcen: Bereitstellung von Schulungsressourcen und -programmen für Lehrer und Auszubildende, um ihre digitalen Kompetenzen zu verbessern und sicherzustellen, dass sie die verfügbaren Technologien effektiv nutzen können.

- Barrierefreiheit: Sicherstellung, dass die digitale Infrastruktur barrierefrei ist und die Bedürfnisse aller Auszubildenden, einschließlich solcher mit besonderen Bedürfnissen, berücksichtigt.

- Technischer Support: Ein gut organisierter technischer Support, der Lehrern und Auszubildenden bei technischen Problemen und Fragen zur Verfügung steht, um den reibungslosen Betrieb der digitalen Infrastruktur zu gewährleisten.

Die genaue digitale Infrastruktur kann je nach den spezifischen Bedürfnissen und Zielen der Pflegeschule variieren, aber diese Elemente bieten eine Grundlage für eine effektive Integration digitaler Technologien in den Bildungsbetrieb.

Lehrende und PraxisanleiterInnen in einer digitalen Schulumgebung sollten über verschiedene Kompetenzen verfügen. Hier sind einige wichtige Kompetenzen:

- Digitale Grundkompetenzen: Lehrkräfte sollten grundlegende digitale Kompetenzen besitzen, einschließlich der Fähigkeit, mit Computern, Tablets, Software und Online-Plattformen umzugehen.

- Medienkompetenz: Die Fähigkeit, Medien kritisch zu bewerten, zu erstellen und sinnvoll in den Unterricht zu integrieren, ist entscheidend. Dies umfasst auch das Verständnis von verschiedenen Medienformaten und deren Einsatzmöglichkeiten im Unterricht.

- E-Learning-Kompetenzen: Lehrer sollten in der Lage sein, E-Learning-Plattformen zu nutzen, digitale Lernmaterialien zu erstellen und onlinebasierte Lernaktivitäten zu planen und durchzuführen.

- Blended Learning: Die Fähigkeit, traditionellen Präsenzunterricht mit digitalen Lernformaten zu kombinieren, ist wichtig. Lehrer sollten wissen, wie sie effektiv Blended-Learning-Szenarien gestalten können.

- Kollaborationsfähigkeiten: Die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen Lehrern, Schülern und Praxisanleitern unter Einbezug von digitalen Tools ist entscheidend

- Selbstmanagement und Organisationsfähigkeiten: Digitale Werkzeuge erfordern eine gute Selbstorganisation und Zeitmanagement. Lehrer sollten in der Lage sein, ihre Ressourcen effektiv zu verwalten und den Unterricht sinnvoll zu planen.

- Feedbackkompetenz: Die Fähigkeit, konstruktives Feedback zu geben und zu erhalten. Auch hier geht es um den Einbezug von digitalen Tools (z.B. für Tests)

- Datenschutz und Sicherheit: Lehrer sollten sich bewusst sein, wie sie die Privatsphäre und Sicherheit der Auszubildenden online schützen können.

- Anpassungsfähigkeit: In der sich schnell verändernden digitalen Welt ist Anpassungsfähigkeit eine entscheidende Kompetenz. Lehrende sollten bereit sein, neue Technologien und Methoden zu erlernen und in ihren Unterricht zu integrieren.

- Kreativität: Die Fähigkeit, kreativ mit digitalen Werkzeugen umzugehen, eigene Ideen zu entwickeln und innovative Unterrichtsmethoden zu gestalten, ist von Vorteil.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Kompetenzen ist wichtig, da die digitale Landschaft ständigen Veränderungen unterliegt. Fortbildungen und kollegialer Austausch können hierbei unterstützen.

Hier einige Kompetenzen, die für Auszubildende in einer Pflegeschule im Kontext des digitalen und gemeinsamen Lernens besonders relevant sind:

Digitale Kompetenzen:

- Technologische Anwendung: Die Fähigkeit, verschiedene digitale Tools und Plattformen zu nutzen, wie z.B. Lernmanagement-Systeme (z.B. moodle), Online-Kollaborationswerkzeuge (z.B. taskcards) , Videokonferenzen und Simulationen.

- Informationsrecherche: Die Fähigkeit, online relevante Informationen (auch mittels KI-tools) zu recherchieren, evidenzbasierte Ressourcen zu finden und digitale Medien kritisch zu bewerten.

- Multimediales Lernen: Die Bereitschaft und Fähigkeit, multimediale Inhalte wie Videos, interaktive Simulationen und digitale Präsentationen als Teil des Lernprozesses zu nutzen.

- E-Learning-Navigation: Die Fähigkeit, sich eigenständig in E-Learning-Plattformen zu orientieren, Kurse zu finden, Aufgaben hochzuladen und an interaktiven Lernaktivitäten teilzunehmen.

Selbstlernkompetenzen:

- Selbstmotivation: Die Fähigkeit, sich selbst zu motivieren und eigenverantwortlich am Lernprozess teilzunehmen, auch wenn keine direkte physische Anwesenheit oder Überwachung durch Lehrkräfte stattfindet.

- Selbstregulation: Die Fähigkeit, den eigenen Lernfortschritt zu überwachen, Ziele zu setzen und Strategien zur Bewältigung von Herausforderungen im selbstgesteuerten Lernen zu entwickeln.

- Zeitmanagement: Die Fähigkeit, effektiv mit der eigenen Lernzeit umzugehen, Aufgaben zu priorisieren und Deadlines einzuhalten, insbesondere in einem Umfeld, das mehr Flexibilität erfordert.

- Online-Kommunikation: Die Fähigkeit, sich klar und respektvoll online auszudrücken, aktiv an Online-Diskussionen teilzunehmen und digitale Kommunikationsmittel für berufliche Angelegenheiten effektiv zu nutzen.

- Teamarbeit: Die Bereitschaft und Fähigkeit, in virtuellen Teams zu arbeiten, gemeinsame Projekte zu planen und online mit anderen Auszubildenden zu kooperieren.

- Peer-Support: Die Fähigkeit, sich gegenseitig zu unterstützen, Ressourcen zu teilen und gemeinsam Lernziele zu erreichen, auch wenn physische Präsenz nicht möglich ist.

Die Kombination dieser digitalen Kompetenzen und Selbstlernkompetenzen ermöglicht es den Auszubildenden, die Vorteile des digitalen Lernens in einer Pflegeschule vollständig zu nutzen und gleichzeitig ihre eigene Lernreise effektiv zu gestalten.

Pflegeschulen stehen vor der Herausforderung, auf tiefgreifende technologische Veränderungen im Gesundheitswesen und im Bildungsbereich zu reagieren. Künstliche Intelligenz ist bereits heute Bestandteil pflegerischer Praxis, etwa in digitalen Dokumentationssystemen, bei der Entscheidungsunterstützung, in Lernplattformen oder in simulationsbasierten Trainings. Gleichzeitig nutzen Auszubildende KI-gestützte Anwendungen zunehmend eigenständig zur Bearbeitung von Lernaufgaben. Daraus ergibt sich für Pflegeschulen die Notwendigkeit, den Umgang mit KI nicht dem Zufall zu überlassen, sondern ihn pädagogisch zu gestalten und rechtlich abzusichern. KI-Fortbildungen für Lehrkräfte und Schulleitungen sind daher kein optionales Zusatzangebot, sondern ein zentraler Bestandteil professioneller Schul- und Unterrichtsentwicklung.

Rechtliche Anforderungen und Verantwortung von Pflegeschulen

Aus rechtlicher Perspektive ergibt sich diese Notwendigkeit zunächst aus dem Pflegeberufegesetz. Der gesetzliche Auftrag der Pflegeausbildung besteht darin, die berufliche Handlungsfähigkeit der Auszubildenden zu fördern. Diese Handlungsfähigkeit schließt den kompetenten, verantwortungsvollen und reflektierten Umgang mit digitalen Technologien ein, die den Berufsalltag zunehmend prägen. Lehrkräfte, die selbst nicht über fundierte KI-Kompetenzen verfügen, können diesen Bildungsauftrag nicht erfüllen. Hinzu kommen datenschutzrechtliche Anforderungen. Der Einsatz von KI-Systemen berührt regelmäßig personenbezogene Daten von Lernenden, Patientinnen und Patienten sowie von Lehrenden. Die Datenschutz-Grundverordnung verpflichtet Bildungseinrichtungen zu einem rechtmäßigen, transparenten und zweckgebundenen Umgang mit diesen Daten. Mit der europäischen KI-Verordnung kommen weitere Anforderungen hinzu, etwa in Bezug auf Transparenz, Risikobewertung und Qualifizierung der Anwenderinnen und Anwender. Ohne entsprechende Fortbildungen besteht ein erhebliches Risiko für Datenschutzverstöße, Haftungsfragen und rechtlich angreifbare Entscheidungen im Schulalltag.

KI und Prüfungsrecht in der Pflegeausbildung

Besonders deutlich wird der Fortbildungsbedarf im Bereich der Leistungsbewertung und Prüfungsgestaltung. Der Einsatz generativer KI stellt traditionelle Prüfungsformate infrage, insbesondere schriftliche Ausarbeitungen und Hausarbeiten. Lehrkräfte müssen in der Lage sein, KI-Nutzung didaktisch einzuordnen, Regeln transparent zu kommunizieren und Leistungen kompetenzorientiert zu bewerten. Dies erfordert nicht nur technisches Wissen, sondern auch rechtliche Sicherheit im Umgang mit Täuschungsverdacht, Chancengleichheit und Nachvollziehbarkeit von Bewertungen. KI-Fortbildungen schaffen hier die Grundlage für rechtssichere und pädagogisch verantwortbare Entscheidungen.

Pädagogische Anforderungen und Bildungsauftrag

Aus pädagogischer Sicht ist der Bedarf an KI-Fortbildungen ebenso zwingend. Pflegebildung verfolgt nicht das Ziel, bloße Anwenderinnen und Anwender von Technologien auszubilden, sondern reflektierte Fachpersonen mit Urteils- und Verantwortungskompetenz. Dazu gehört ein grundlegendes Verständnis dafür, wie KI-Systeme funktionieren, welche Grenzen sie haben und welche Risiken mit ihnen verbunden sind, etwa fehlerhafte Inhalte, Verzerrungen oder fehlende Transparenz. Lehrkräfte benötigen diese Kompetenzen, um Lernende gezielt anzuleiten, KI-Ergebnisse kritisch zu prüfen und ethische Fragestellungen im Kontext von Pflege und Technik zu thematisieren. Ohne entsprechende Qualifizierung besteht die Gefahr, dass KI entweder unkritisch genutzt oder vollständig aus dem Unterricht ausgeklammert wird.

Didaktische Integration und Professionalisierung der Lehrenden

Didaktisch eröffnet KI neue Möglichkeiten für individualisiertes Lernen, Feedbackprozesse und fallbasiertes Arbeiten. Diese Potenziale können jedoch nur dann wirksam werden, wenn Lehrkräfte in der Lage sind, KI gezielt und lernförderlich einzusetzen. Pädagogisch sinnvoll ist nicht die Ersetzung von Lernprozessen durch KI, sondern deren Unterstützung und Vertiefung. KI-Fortbildungen helfen Lehrkräften, Lernaufgaben neu zu denken, reflexive Elemente einzubauen und die Eigenständigkeit der Auszubildenden zu stärken. Damit verbunden ist eine Veränderung der Lehrerrolle hin zur Lernbegleitung und Moderation komplexer Lernprozesse, die ohne gezielte Professionalisierung kaum zu bewältigen ist.

Schulentwicklung, Qualitätssicherung und Zukunftsfähigkeit

Der Einsatz von KI betrifft nicht nur den einzelnen Unterricht, sondern die gesamte Organisations- und Qualitätsentwicklung von Pflegeschulen. Es bedarf schulischer Konzepte zur KI-Nutzung, klarer Regelungen, abgestimmter Fortbildungsstrategien und einer Einbindung von Schulträgern sowie Praxispartnern. KI-Fortbildungen tragen dazu bei, gemeinsame Orientierungen zu entwickeln, Unsicherheiten abzubauen und eine konsistente, qualitätsgesicherte Praxis zu etablieren. Ohne diese Grundlage drohen fragmentierte Einzelentscheidungen, pädagogische Beliebigkeit und rechtliche Risiken.

Fazit

Pflegeschulen benötigen KI-Fortbildungen, weil sie rechtlich verpflichtet sind, digitale Kompetenzen zu vermitteln, pädagogisch gefordert sind, Lernprozesse zeitgemäß zu gestalten, und professionell verantwortlich handeln müssen. KI-Fortbildungen ermöglichen einen reflektierten, rechtssicheren und didaktisch fundierten Umgang mit Künstlicher Intelligenz und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Pflegebildung.

Durch eine gezielte Moderation dieser Prozesse hin zu einer digtialen Schule können Schulleitungen eine positive und effektive Integration digitaler Technologien in die Schule fördern und damit die Lernumgebung für Schülerinnen und Schüler verbessern.

In Bezug auf digitale Schulen gibt es bestimmte Erwartungen an Schulleitungen, da sie eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen Integration digitaler Technologien spielen. Hier sind einige der wesentlichen Erwartungen:

- Strategische Vision und Führung:

- Entwicklung einer klaren digitalen Strategie: Schulleitungen sollten eine klare Vision für die Integration digitaler Technologien in die Schule entwickeln. Dies sollte eine umfassende digitale Strategie umfassen, die die Ziele, den Prozess und Schwerpunkte für den Einsatz digitaler Werkzeuge im Unterricht und in der Lernbegleitung definiert.

- Förderung einer digitalen Kultur: Schulleitungen sollten eine positive digitale Kultur fördern, die Innovation und Kreativität unterstützt. Dies könnte beinhalten, die Akzeptanz neuer Ideen und Technologien zu fördern sowie eine offene Kommunikation über die Bedeutung der Digitalisierung im Bildungsbereich.

- Ressourcenmanagement:

- Bereitstellung von Ressourcen: Die Schulleitung sollte sicherstellen, dass ausreichende finanzielle Mittel für den Erwerb von digitaler Infrastruktur, Software und Schulungen bereitgestellt werden. Dies umfasst auch die dauerhafte Gewährleistung der Verfügbarkeit von Hardware wie Computern und Tablets sowie einer zuverlässigen Internetverbindung.

- Qualifiziertes Personal: Schulleitungen sollten sicherstellen, dass Lehrkräfte Zugang zu qualitativ hochwertigen Schulungen und Fortbildungen im Bereich digitaler Technologien haben. Zudem kann die Zuweisung einer Stabstelle für digitales Lernen den Prozess unterstützen.

- Datenschutz und Sicherheit:

- Implementierung von Datenschutzmaßnahmen: Die Schulleitung sollte sicherstellen, dass angemessene Datenschutzrichtlinien und -praktiken implementiert sind, um die Sicherheit von Schülerdaten und persönlichen Informationen zu gewährleisten.

- Sicherheitsrichtlinien: Entwicklung und Durchsetzung von klaren Sicherheitsrichtlinien für die Nutzung von digitalen Werkzeugen, um Cyberangriffe zu verhindern und die Integrität der digitalen Infrastruktur zu schützen.

- Kommunikation und Zusammenarbeit:

- Förderung der Kommunikation: Schulleitungen sollten eine offene Kommunikation mit Lehrkräften, Auszubildenden/JAV und Praxisvertretern pflegen. Alle Parteien sollten über die den Entwicklungsprozes ausreichend informiert sein.

- Förderung der Zusammenarbeit: Schulleitungen können Plattformen und Werkzeuge fördern, die die Zusammenarbeit zwischen Lehrern, Auszubildenden und Praxisanleiterinnen erleichtern

- Evaluierung und Anpassung:

- Evaluierung der Wirksamkeit: Die Schulleitung sollte regelmäßige Evaluierungen der digitalen Initiativen durchführen, um deren Wirksamkeit zu überwachen. Dies ermöglicht es, Strategien bei Bedarf anzupassen und Verbesserungen vorzunehmen.

- Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Angesichts der raschen Entwicklung digitaler Technologien sollte die Schulleitung flexibel sein und bereit, Strategien bei Bedarf anzupassen, um mit neuen Herausforderungen und Möglichkeiten Schritt zu halten.

Durch eine gezielte Moderation dieser Prozesse hin zu einer digtialen Schule können Schulleitungen eine positive und effektive Integration digitaler Technologien in die Schule fördern und damit die Lernumgebung für Schülerinnen und Schüler verbessern.

… mein Unterstützungs- und

Fortbildungsangebot

Teamfortbildungen erfordern natürlich zu Art, Umfang und Vorgehen konkretere Vereinbarungen. Denkbar wäre …

Mögliche Themen:

- Einführung und Bestandsaufnahme (Kenntnis- und Erfahrungsstand der Teilnehmer, Bedarfsfelder)

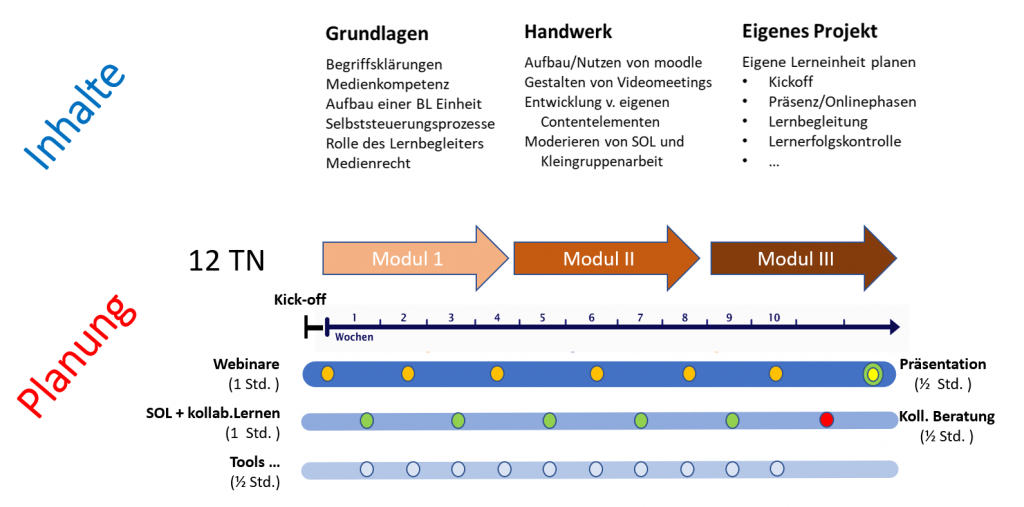

- Blended Learning Konzepte (Begriffsklärung, Bedeutung für die Pflegeschule, Anwendung von Online- und Präsenzelemente)

- Grundlagen digitaler Werkzeuge (Überblick über die Vielfalt an e-tools, Einsatzmöglichkeiten, Nutzen und Grenzen)

- Praktische Anwendung von digitalen tools (punktuelle Anwendung, Austausch von best practices Beispielen)

Weitere Details erfordern eine konkretere Absprache …

Dreimonatiges Seminar mit wöchentlichen Webinaren